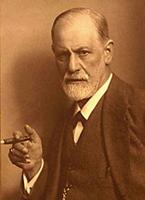

弗洛伊德

西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856年-1939年)奥地利医生兼心理学家、哲学家、精神分析学的创始人。

西格蒙德·弗洛伊德原名Shlomo Sigismund Freud,犹太人,被称为“维也纳第一精神分析学派”以别于后来由此演变出的第二及第三学派。提出“潜意识”、“自我”、“本我”、“超我”、“俄狄浦斯情结”、“性冲动”(Libido)等概念,认为人类男性天生具有弑父娶母的欲望和恋母情结(即俄狄浦斯情结),女性天生具有弑母娶父的欲望和恋父情结(又叫厄勒克特拉情结),以及儿童性行为等理论。其成就对哲学、心理学、美学甚至社会学、文学等都有深刻的影响,被世人誉为“精神分析之父”。但他的理论自诞生到如今,却一直饱受争议。

西格蒙德·弗洛伊德1856年5月6日出生在奥地利的一个犹太人家庭,1873年入维也纳大学学医,成绩优异。1883至1885年,对脑髓进行了重要的研究,任神经病理学讲师;还发现了可卡因的麻醉作用。在J·夏尔科的影响下,他的兴趣由临床神经病学转到了临床精神病理学。1895年与布罗伊尔合著《癔病研究》,开创了精神分析法。认为被意识所压抑的心理过程转换为躯体的症状而表现出来,则成为癔病,可用精神分析的方法心理咨询。在技术上,他抛弃了古老的催眠术,代之以自由联想,也就是让患者想起什么就说什么,由此发现隐藏的病因。他分析许多病例后确信,性的问题对神经症的发生起重要作用。发现不但父母常有乱伦冲动,这种冲动更多地表现在儿童,甚至在婴儿期,即所谓的俄迪普斯情结。他发现梦在精神分析中的重要性,认为“梦中概括了神经症的心理学”。

在《释梦》(1895)一书中,精辟地分析了梦的机制:在梦中,一件事情被凝缩成别的事情,一个人被另外一个人所置换,梦者的愿望常以乔装打扮的形式来满足。

1908年,在“心理学星期三聚会”的基础上,他成立了维也纳精神分析学会。1910年发展为国际精神分析协会。他迅速蜚声全欧,并被邀赴美讲学。他的学说震动了医学界。1912年,他系统地阐述了潜意识的理论。认为一种想法被意识界所压抑时,仍存在于潜意识界之中,并可成为隐藏的动机。1920年,他重申求乐-不求乐原则,即寻找快乐的冲动与外界严峻的现实之间的顺应过程;还重申内在稳定是一种心理活动,能使紧张降到最低水平。

1923年弗洛伊德患口腔癌症,并行手术。同年他发表《自我与伊德》,将心理结构分为伊德、自我和超我3层。伊德是各种本能与欲望的贮存所;伊德被外界环境影响的那一部分称为自我;超我制约着本能活动,为人类所特有。1911年后国际精神分析协会内部出现分歧。A·阿德勒、W·施特克尔、C·容相继与弗洛伊德分裂。1938年纳粹分子占领维也纳之后,他移居英国。

1939年9月23日,弗洛伊德卒于伦敦。

作为一个心理咨询精神疾病的医生,弗洛伊德创立了一个涉及人类心理结构和功能的学说。他的观点不仅在精神病学,也在艺术创造、教育及政治活动等方面得到广泛地运用。弗洛伊德学说的主要论点已被后人所修正、发展。人们认识到,人类的行为不仅是由性欲所支配,社会-经济因素对人格的形成、教养对本性也都起着作用。虽然弗洛伊德学说一再受到抨击,这丝毫无损于他的形象。他卓绝的学说、心理咨询技术以及对人类心理隐藏的那一部分的深刻理解,开创了一个全新的心理学研究领域。由他所创立的学说,从根本上改变了对人类本性的看法。

主要作品:

《歇斯底里研究》(又译《癔病研究》,与 J.布洛伊尔合著,1895)

《梦的解析》(1900)

《日常生活中的心理病理学》(1904)

《多拉的分析》(1905)

《玩笑及其与无意识的关系》(1905)

《性学三论》(1905)

《精神分析运动史》(1906)

《列奥纳多·达·芬奇和他对童年时代的一次回忆》(1910)

《图腾与禁忌》(1913)

《论无意识》(1915)

《超越唯乐原则》(1920)

《群体心理学与自我的分析》(1922)

《自我与本我》(1923)

《焦虑问题》(1926)

《幻想的未来》(1927)

《自我和防御机制》(1936)

《摩西与一神教》 (1939)